中西绘画中关于自然主题的表现方式与特点的比较

2023.07.08 3 0

文/南柯纪实

编辑/南柯纪实

<<·——前言——·>>

绘画是一门古老的艺术形式,它在当今众多艺术形式中依然保持着强大的生命力,许多艺术家坚守这一形式的创作。自然主题是无法绕过的一个主题,因为我们生活在自然之中。

从自然主题的角度出发,我们可以探讨中西方绘画方式和观念上的异同。我们可以从中西方自然主题绘画的精神内核、题材差异、观察方法以及表现手法等四个方面进行详细阐述。

对于绘画是一种独特的沟通方式,可以通过色彩、线条和形式表达内心深处的情感和体验。而我们对自然主题的绘画情有独钟,因为大自然是如此丰富多样,充满了无限的灵感和美丽的景象。

在绘画自然主题时,我们尝试捕捉大自然的瞬间,传达它所带给我的情感和意义。为此我们可以通过绘画来观察、感受和表达自然界的奇妙之处,希望能够触动观者的心灵,引发共鸣。

<<·——中西自然主题绘画的不同精神内核——·>>

中西方绘画对待自然万物的方式有着巨大的差异,这是由不同的生活环境、时代背景和种族文化所塑造的。西方美术文化注重通过审美经验来表达艺术形式,不论是古典美术中的"美的法则"、比例形式的规范,还是现代美术中追求个性气质和反叛传统的精神,都强调通过视觉形式的体验来追求"形式"和"个性"的艺术创作。

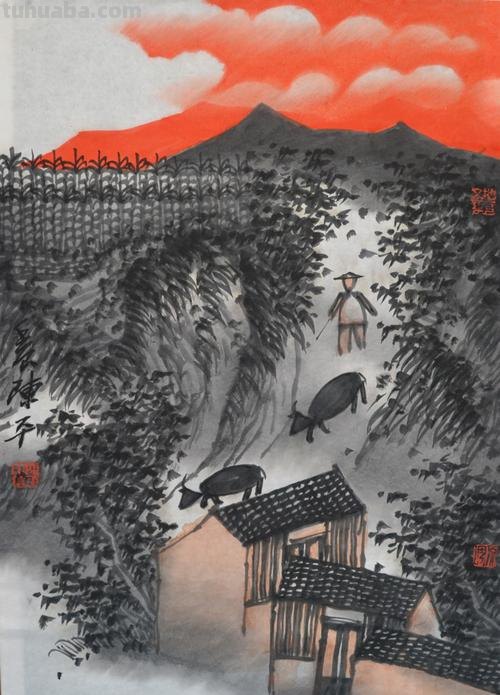

而中国美术文化注重通过美术经验来感悟人生的意义,通过"借物明理"、"聊写胸中逸气",将美术的视觉经验提升为对天地、人生之"道"的审美体验。在书画创作中,核心在于通过笔墨的意境来展现作者的心性和修养境界。中国绘画强调"形似之外求其画"的创作理念和鉴赏观念,认为只有超越具体的物质经验,才能获得超越形象本身、言外之意的审美敏感。

<<·——中西自然主题绘画的题材差异——·>>

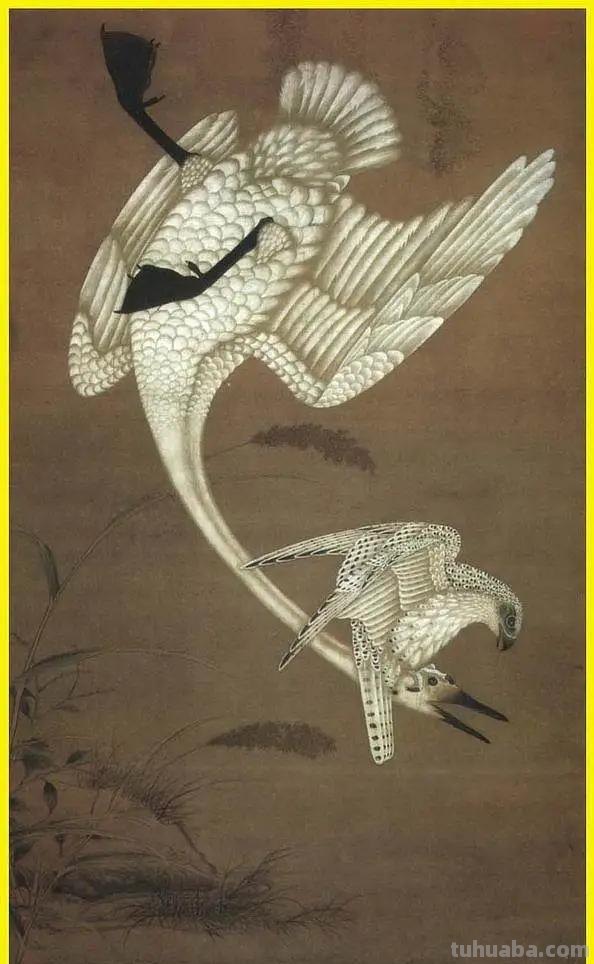

在自然主题绘画方面,西方绘画并不仅仅局限于狭义上的自然风景,它包括了人工景观、静物、动物等各种元素。西方画家在选择题材时,更倾向于描绘与人相关的场景,他们注重从现实中选取真实的素材,追求客观世界的真实再现。

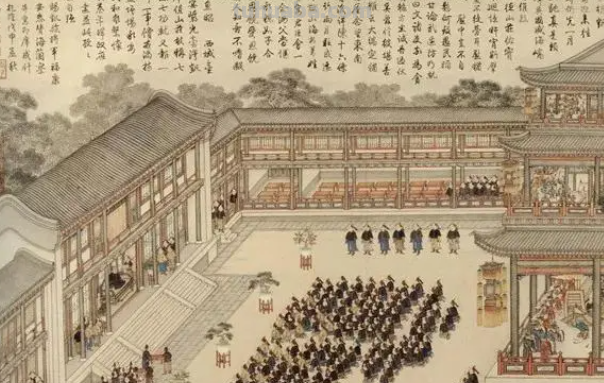

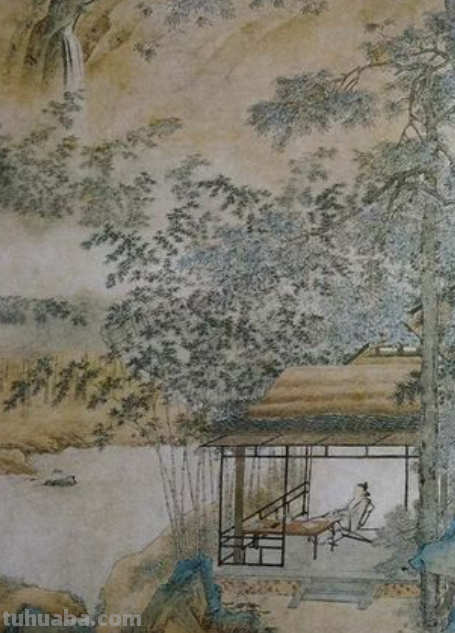

相比之下,中国绘画中自然主题的描绘对象更多地集中在纯粹的山水景色上。当然,也有界画这一形式,它使用界尺引线的方式绘制,主要用于描绘建筑景观,在唐代非常流行,但后来逐渐式微。这种绘画形式与后来文人画追求"逸笔草草,不求形似"的哲学思想和美学观点形成了鲜明对比。

而在西方绘画中,静物画涵盖了生活中各种物品的描绘,比如方丹-拉图尔的水果静物作品等。然而,在中国绘画中,很少见到这类题材的表现。在古代中国,画家很少将各种物品摆放整齐进行写生。尽管中国也有一些画家绘制水果花卉等作品,比如徐渭的《墨葡萄图》,但他绘制的是未被摘下的葡萄。

这显示了中西方绘画在对待自然的态度上的奇妙差异。西方绘画强调"改造自然",而中国绘画则强调"顺其自然"和"无为而治"的态度。无论是哪种题材的选择,实质上都受到其精神内核的主导。

除了描绘自然风景,西方绘画还包括对人造城市景观的描绘。当然,中国绘画中也有表现城市风光的作品,比如《清明上河图》这样的大型全景画,它以纪录片的形式展现了城市景观。然而,西方绘画在描绘建筑室内环境时更多地强调纯粹的环境描绘,不包含人物元素,如巴齐耶的《在花斯丹宝街的画室》和凡·高的《在阿尔勒的卧室》。西方绘画在题材探索的范围上更加广泛。

<<·——中西自然主题绘画的不同观察方法——·>>

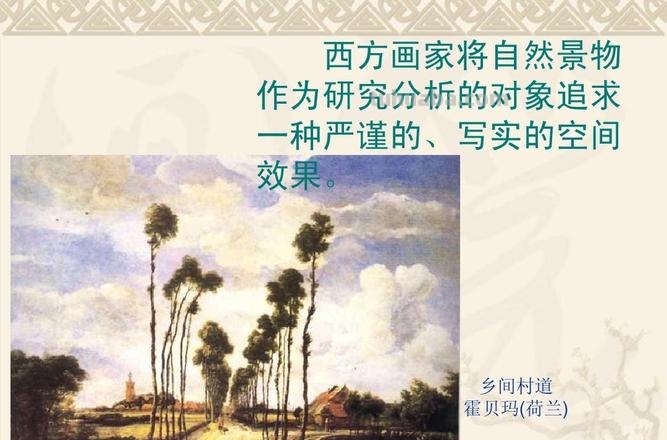

画家对物象进行二次创造的能力取决于他们对自然的认识和观察方法。不同的观察方法会呈现出不同的画面风格。从美术史中可以发现,西方艺术家更倾向于使用科学的透视法来描绘世界,尤其是单点透视法。这种科学的观察方法有助于更好地再现特定场景和形象。

透视法的运用不仅体现在绘画领域,还延伸到工业设计、建筑设计等领域。在绘画方面,单点透视法不仅适用于自然主题,同样适用于肖像、历史、风俗等不同主题,这是西方绘画中独特的创作准则。

从文艺复兴时期开始,达·芬奇绘制了第一幅开阔风景的素描作品,丢勒创作了人类历史上第一幅水彩风景画。16世纪出现了多瑙河风景画派,17世纪真正的职业风景画也开始出现,这些作品都遵循焦点透视原则。

例如阿尔布雷希特·阿尔特多费尔绘制的巨型全景画《亚历山大的伊苏斯之战》和荷兰小画派的风景画,不论画面规模有多宏大或多细腻,都遵循焦点透视法则。这同时传达了西方绘画所倡导的科学和理性的价值观。

现将视线转回传统的中国绘画,可以看到其体现了一种独特的散点透视法。相比之下,西方画家大多使用单一固定视角进行绘画。而中国画家则沿着山脉、河流等自然景观行走并绘画,展现了中国人特有的观察方法。尽管西方自塞尚和立体派开始出现了多个视点观察的绘画形式,但整体来看,西方绘画的发展历史仍以单一焦点透视为主。

除了透视法原则之外,中国绘画对于自然中的光影描绘几乎是虚无的,似乎传统中国国画家的视觉中没有明显或大面积的光影描绘。相反,西方绘画对光影的观察是非常科学和谨慎的,注重描绘物象中光影的变化。这一方面是对客观物象的尊重,另一方面通过光影的描绘可以使物象更加丰满和真实。

<<·——中西自然主题绘画的表现手法差异——·>>

中西自然主题绘画作品在绘画形式构成方面有明显的基本差异。宗白华,一位著名美学家,对比了中西美术的语言特点,他说:“中国画的核心是书法,其灵魂则来源于诗境,诗、书、画都融合在一起。而西画则以建筑空间为基础,以雕塑人体为主题,建筑、雕刻、油画都是其表现方式。”

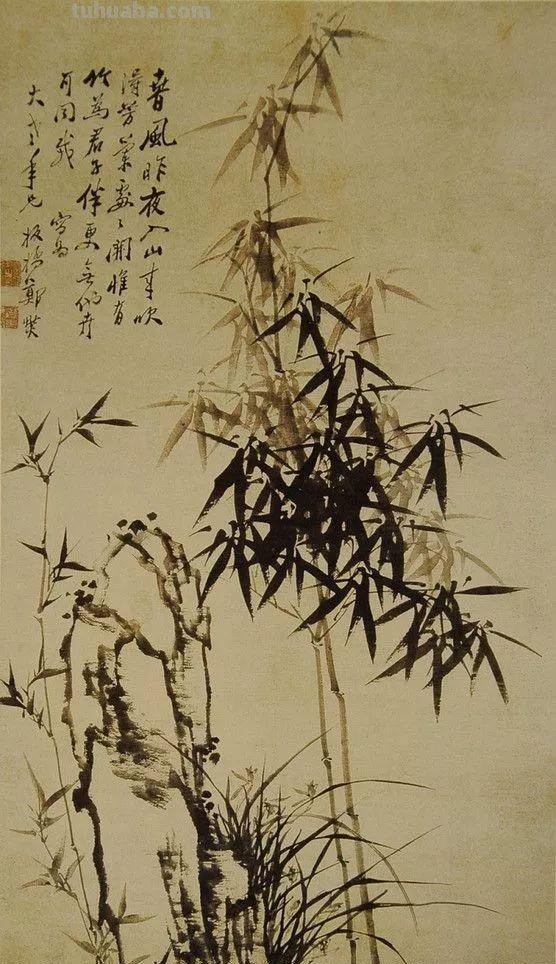

在色彩方面,中国画主要以墨色为基调,很少使用复杂的色彩。它注重墨色的浓淡运用,尤其在表现青绿山水等题材时,会使用矿物颜料如石青、石绿,使色彩明亮有张力。近代画家张大千将水墨和重彩相结合,开创了中国画的新风格。在总体上来看,中国画历史上仍以墨色为主导,这与中国文人哲学有关。

也许是儒家思想中的中庸之道,或者是老庄思想中所说的"天地有大美而不言"的影响,这造就了中国传统美学中黑白两种色彩的独特魅力。尽管从色彩调色板上看,中国画的黑白两色很简单,但在画布上的运用却可以创造出丰富多样的画面意境。

中国画注重留白,即将墨色留在纸上,而未被墨染的纸白往往是画作中的点睛之笔。这种留白的技巧一方面可以塑造形体,使之显得饱满有立体感;另一方面,留白中的白色是提升画面意境的关键元素。

在西方绘画中,色彩在画面中扮演着非常重要的角色。特别是从文艺复兴初期开始,扬·凡·艾克发明了油画,威尼斯画派进一步探索了色彩的奥秘,色彩的力量得到了广泛认可。自那时起,西方绘画多以油画作为表现形式。油画本身就具备出色的表现力,色彩丰富且可塑性极强。特别是在政教宣传方面,油画的色彩表现几乎可以完美地还原每一个场景和时刻。

从威尼斯画派到巴洛克、洛可可再到印象主义,我们可以明显感受到色彩在这些画作中的重要性。相较于中国画家对墨色的执着,西方艺术家同样对色彩充满了执着,不断地探索色彩的可能性。在印象主义出现之前,西方绘画主要采用褐色调的古典色调,而印象主义则开始逐渐展现光在色彩中的变化。

随着现代主义艺术运动的出现,野兽派的领军人物马蒂斯将色彩从传统的形体表现中解放出来,艺术家开始使用色彩和构图来表达个人的感受,色彩不再只是表面的装饰,而具有独立的意义和价值。

在马蒂斯的作品《红色的和谐》中,画面的形式感超越了一切,色彩平涂,空间扁平,所有的色彩和形象几乎融为一体,整个画面充满装饰感,色彩鲜艳而又和谐。当然,中国画也在不断创新,如当代水墨和新工笔画,画面更加轻盈、通透,展现出极具现代感的特质。

在塑造手法方面,中国画擅长运用线条进行造型,通过墨色的晕染和皴法的层层叠加来表现形态。中国画家以线条为主,将线条视为画面的骨架。早在唐朝之前,中国画就形成了较完整的线条造型系统。与中国画家追求“妙在似与不似之间”的理念不同,受传统的模仿现实美学观念的影响,西方画家同样着力于描绘内心世界,但作品所呈现的形象更接近现实世界。

在传统的西方风景和静物画中,山水、草木、飞禽走兽都是由一个个“面”组成,从而增强了画面的立体感和真实感。线条作为一种传统的表现方式,几乎可以追溯到西班牙阿尔塔米拉洞窟墙壁上的《受伤的野牛》。

线条简洁而有力,既有细线又有厚重的侧锋线条,自然而然地展现出绘画的魅力。再看文艺复兴时期的画家,如波提切利、提香等,他们也使用线条来描绘物体的轮廓,边缘线条清晰,但与中国画中直接呈现的线条不同,西方的线条更多隐藏在整体画面中,观众更多被画面的体积和形状所吸引。

《受伤的野牛》中的线条实际上也融入了形体之中,线条在形体上明显地展现了深浅、粗细的变化。到了现代主义艺术时期,随着全球贸易活动的发展,东西方艺术开始相互交融。例如表现派的蒙克、立体派的毕加索、未来派的巴拉等画家,线条的运用变得更加明显。这时的线条具备独立的价值和意义,不再仅仅用于再现对象,而是在支撑画面结构方面起着重要作用。

进入20世纪以后,随着全球化的发展,世界各种艺术形式相互影响、相互融合。西方艺术出现了许多非理性、反传统的绘画形式,例如立体主义、未来主义、达达主义等。在自然主题的绘画造型和观察手段方面,西方与中国的创作理念在一定程度上相似,而中国的绘画图式也在一定程度上吸收了西方的形式,缩小了差异性。然而,总体来看,中西绘画在自然主题表现上仍存在巨大的差异。

<<·——结语——·>>

中西方绘画的自然主题在具体表现上确实存在许多差异。这种差异可以归因于观察方法、表现手法和材料的不同,同时也受到中西方不同的文化环境、民族精神和美学观念的影响。无论是中国画还是以油画为主的西方绘画,在当今时代都有其独特的价值和意义。

艺术创作者需要清楚地认识到自身的内核,只有这样才能更好地进行艺术实践。色彩在西方绘画中起到了强烈的感染力,能够直接触动观者的情感和想象力。这种对多样性的欣赏和探索使我愿意尝试融合不同绘画风格的元素,以创造出独特而个人化的艺术作品。

<<·——参考文献——·>>

[1]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1998.

[2]刘薇薇.山水与风景:中西绘画比较[J].艺术科技,2017.

[3]巫鸿.美术史十议[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008.

[4]张鋆.论中国文人山水画和西方风景画在题材和形式上的差异[D].开封:河南大学,2016.

[5]李莉.从水墨山水和风景油画看中西绘画比较[J].数位时尚,2009.

[6]李晓鲁.东西方绘画的比较与思考[J].河南教育学院学报,1995.

[7]朱丹.论东西方绘画的色彩[J].淮南师范学院学报.

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

川公网安备51010602001386号

川公网安备51010602001386号