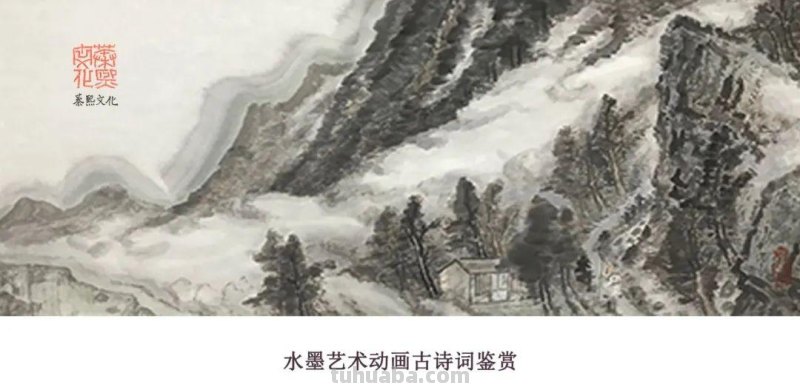

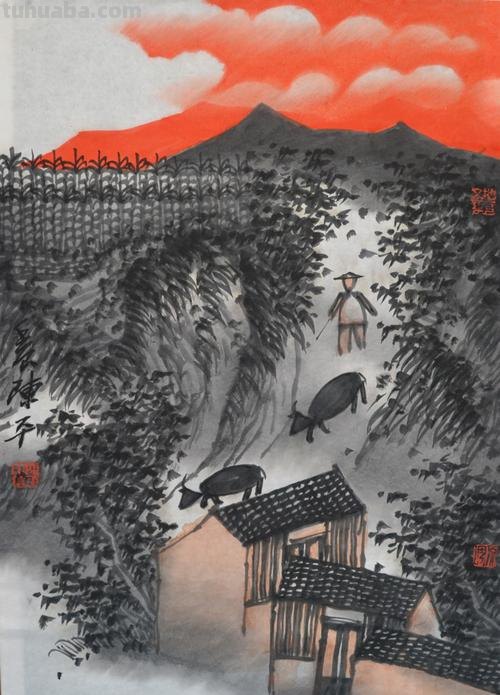

说诗画-周古天绘画系列(十六)《云阔烟深树,江澄水浴秋》

2023.06.15 5 0

▼

图一《云阔烟深树,江澄水浴秋》136x69cm/水墨設色/庚子年

山崖很高,截面平整,崖上坐落着一座方正宽敞的院落,院落很大,充分利用了地形,铺满了整个崖顶(图一)。

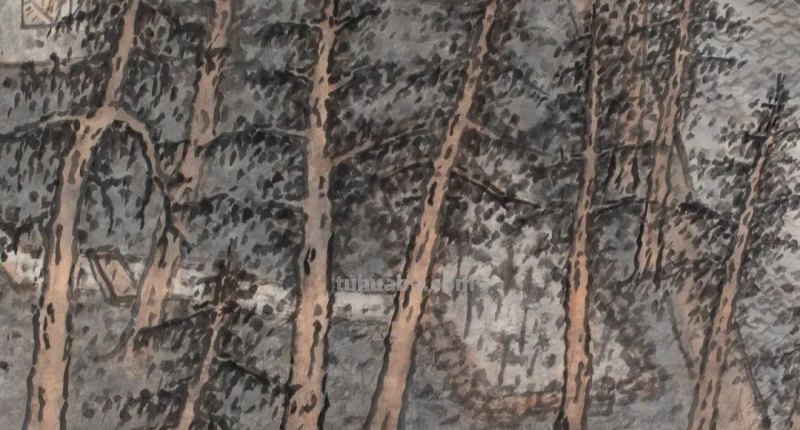

院中树木林立,长势傲人。林间一条水渠通向一个方形池塘,塘里似乎是满塘荷叶,寥寥数笔写意,在树林间若隐若现(图二)。

图二

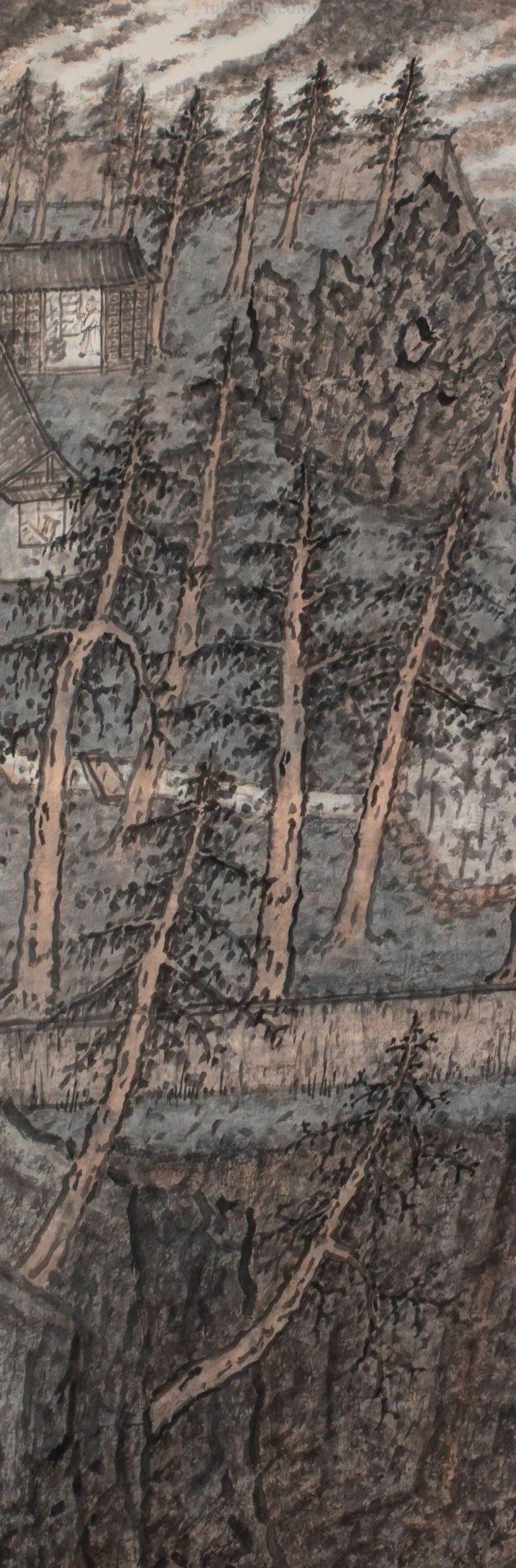

穿过树林假山,可以看见主人正在屋中读书,屋里书架林立,藏书很多,想必主人一定是个爱书之人(图三),窗前摆放着书桌,可以想象主人经常在窗前读书赏景(图四)。

图三

图四

院中假山池塘水渠看起来都有人工痕迹,唯独树林似乎是原本就长在这山崖上的。而院子主人依着地形围了院墙,再在这院中造景。整个画面是俯瞰的视角,作者也没有告诉我们怎样到达这座院落,只在画面右下角的浅滩上伸出一条小路,或许是要顺着这条小路绕过这座山,才能上去吧(图五)。

图五

▼

视线转到画面右侧,从山崖上下来即是一片烟波浩渺之景,没有树木掩映,秋水辽阔,波光粼粼,江上飘浮着淡淡的寒烟,它不像远处山间飘浮的滚滚白云,它轻极了,像是从江里蒸腾起的一股寒气,在江上流连(图六)。

图六

让人想起宋朝王镃在《露荷》中写道“满湖云气晓生寒,蘸影蒸香润石阑。万斛银珠无用处,翠盘擎到日光干。”初秋的清晨,云气和雾气缭绕着湖面,湿润的水汽遇到山中天池里的荷叶凝结成露水,千万枝荷叶里有千万颗水珠,如此珠玉,难收难买,亭亭荷叶一直举着它们,直到被早上的太阳蒸发。或许院子主人也贪恋如此自然美景,所以在院中修建一方天池,读书赏荷,隐居此处,远离尘嚣,求心中一片净土。

整个画面的构图和传统山水画不同,作者利落地用直线分割了画面,它的阅读视线不迂回曲折,而是轻快的,直接的,大开大合的。虽然画面描绘的是一场秋景,却因为大刀阔斧的构图,没有悲秋之感,只感觉秋高气爽,水天辽阔。画面左侧作者利用树木之间的关系层层推进画面,深入空间。画面丰富紧凑,设色浓重(图七)。而画面右侧颜色明亮、视线开阔,豁然开朗(图八)。

图七

图八

两者互相衬托,视觉上产生了巨大的落差,但作者用一条小路和远山连接了两块画面,平衡了视觉,在画面逻辑上又显得合理(图九和图十)。当代性的直线分割,方正直白的图形显出的人工制作感,被层层叠叠的树林打破,一种人类和自然和谐共生的感触不由地从画面中生起。

图九

图十

▼

中国文人山水园林是小山小水,是自然的缩影。就像山水画的一大主题要素是山石,园林的设计也离不开山石,在古人的观念里,“依山傍水”才是真正的清雅。水这一要素也成为了山水画和园林里必不可缺的部分。画中园林就像山水画里套着的小山水,是微观与宏观的结合。

山水自然是神话之地,它是被人走过、被人耕种过、被人书写过、被人摹画过的地方,是可以被内化的精神世界。中国人自古以来就强调借山水以返观内照,人与自然在相望相化中塑成生命的整体。

一如徐复观先生所说,既可以赋自然以人格化,也可以赋人格以自然化。在科技不断更迭的今天,当我们被物质功利、钢筋水泥所裹挟,山水如同一个窗口,一块干净的圣地用来洗涤心灵,文化性的山水最大的功用在于“唯远喧哗,使心不乱”。

儒家主张“万物静观皆自得”,禅宗则倡导“明心见性”、“灵山只在汝心头”,可见“心识”的重要性,追求内向的价值之源方能抵达“旷然无怀而游彼无穷”的境界,进而追求至大、至深、至幽的精神所在。

▼ 周古天 《云阔烟深树,江澄水浴秋》 ▼

尺寸 136*69cm

作者简介

周 古 天

周古天,字固田,1963年1月生于上海,祖籍江苏阜宁,结业于中国美术学院国画系山水专业。

2001年至2006年受聘于上海大学美术学院国画系,任教书法篆刻课程。2006年至2011年受聘于西安美术学院上海分院,任教书法篆刻、山水画课程。现为上海美术家协会会员,上海书法家协会会员,上海大学美术学院水墨缘工作室画家。

出版《周古天画集》上海画报出版社,《周古天画集》上海人民美术出版社,《周古天作品集》中国美术学院出版社。

文章来源:

【蓁熙文化】微信公众号,敬请关注

更多内容也可搜索并关注:喜马拉雅、bilibili平台【蓁熙文化】

更多学习平台可搜索:小鹅通【蓁熙文化】

版权申明:

文中音视频作品及图片版权归【蓁熙文化】所有,未经正式许可或授权,不得用于其他商业用途。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

川公网安备51010602001386号

川公网安备51010602001386号