中国古代绘画中自然审美观风格的形成

2023.06.14 4 0

文|沧海史宿

编辑|沧海史宿

宋朝理学所倡导的"格物"精神激发的绘画写实风格,在十七到十八世纪,即明朝末期至清朝初期,由于西方写实主义绘画的注入和催化,中国的艺术景观出现了由专业画家主导的客观自然主义绘画风格的新潮流。

这一风格强调对真实世界视觉体验的再现,因此在"观物"的哲学理念上,它与北宋的理想化自然主义风格形成了鲜明的对比。然而,随着清朝早期所谓的'康乾盛世'的结束,客观自然主义绘画风格也步入了衰落和消亡的道路。

中国传统艺术视野中自然主义精神的缺失,确实令人深思其对文化精神和艺术发展的深远影响。

问题的提出

客观自然主义绘画风格在中国传统艺术领域里属于异域的引入,其源流可以追溯到西方文艺复兴期间对实体世界的人文主义关注。

德国的理论家沃林格对此提出了深思熟虑的见解: “古希腊文化和文艺复兴的兴起代表了自然主义艺术的黄金时代,其中所描绘的是有机生命的真实性,它激发了我们对有机生命真实美的感知,同时也为这种受绝对艺术意愿驱使的感知创造相应的艺术对象。

在自然主义艺术中,人们追求的不是生活的真实,而是对有机生命的欣赏。”由此可见,要达到客观自然主义绘画风格,必须满足两个要素: 一是实践者对自然有机生命真实美的绝对追求; 二是在绘画实践中以科学的态度锤炼再现客观世界的写实技艺。

然而,以上两点在中国传统绘画中均缺乏实质基础:首先,中国的画家不会以追求自然有机生命的真实美而感到满足,他们更偏向于将自然纳入主观情感之中进行抽象化的处理; 其次,在表现手法上,笔墨意趣的主导地位始终阻挡着写实技艺的进步。

十七到十八世纪,中国见证了客观自然主义绘画的初生,并在一定程度和规模上得到了发展。然而到了清朝初年的"康乾盛世"后,这种写实风格迅速衰落,就如同北宋的写实绘画一样,生命力显得过于短暂。

但有趣的是,北宋的写实绘画却得到了传统文化的接纳以及后世艺术家的推崇。相比之下,晚明的客观自然主义绘画则显得黯然失色,在以文人画为主导的画评历史中,它始终被视为边缘化的存在。

那么,北宋的自然主义绘画与晚明的客观自然主义绘画究竟存在何种差异?中国传统艺术观为何如此缺乏自然主义精神?这些都是值得我们深入探究的问题。

北宋“观物” 法与晚明“观物”法的区别

针对晚明客观自然主义山水画的出现原因,两种主要观点被提出。一种是认为这种艺术风格是对北宋山水画的复兴,另一种则认为其受到了西洋画的影响。然而,多数中国学者对后一种观点持有强烈的反对态度。

英国艺术史家苏立文唯一的观点是,在十七世纪初以前,中国画家们已经接触到了西洋的铜版画,但这种说法在学界中并未得到广泛接受。

与此相反,认为晚明绘画是对北宋山水画复兴的观点更被人接受。然而,我们必须记住,具象绘画在北宋达到了巅峰,但在接下来的几个世纪,即直到晚明时期,这种艺术形式已经被遗忘了。因此,这种突然的复兴必然有其特殊的契机。

高居翰先生提出了一种假说,他认为这种复兴是因为中国人突然接触到西洋画中的类似特征,从而受到了刺激。但这种观点仍然不能解释为什么这种复兴会发生。

一种艺术风格的复兴必须满足两个条件:一是完整的理论传承,二是与此理论相匹配的实践。但在晚明,我们并未看到类似于北宋时期的理论倾向,也没有出现具体的艺术家将此理论付诸实践。

因此,西洋画对晚明画家可能产生的影响,只能是引发他们对北宋具象绘画的一种形式上的回忆,而不是风格上的复兴。

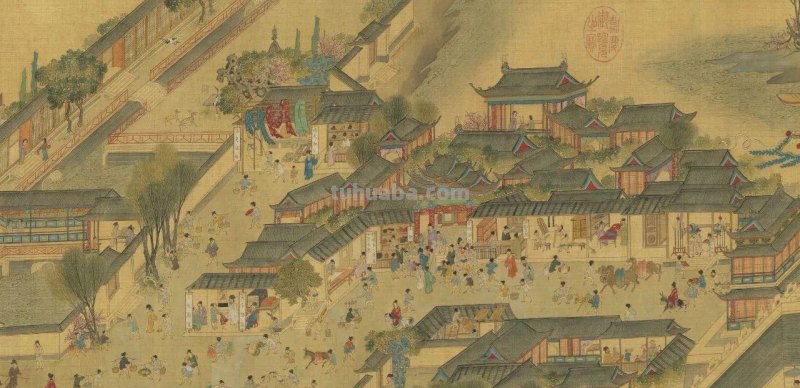

然而,吴彬这位晚明画家的作品受到了西洋画的深刻影响。在他的一幅十七世纪初的风景画中,我们可以看到类似于布劳恩与霍根贝格编纂的《全球城色》第二卷(十七世纪初传入中国)的构图。他运用了狭长的桥梁来连接近景和远景,为两者建立了特别的构成关系,同时为中景提供了更大的想象和展示空间。

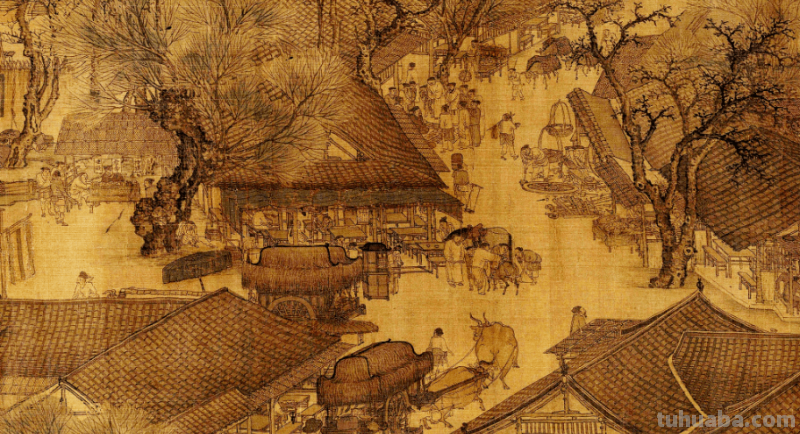

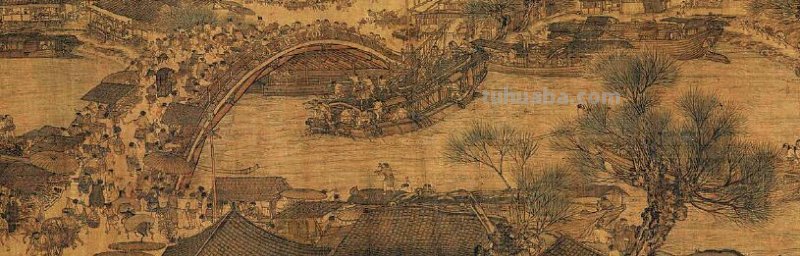

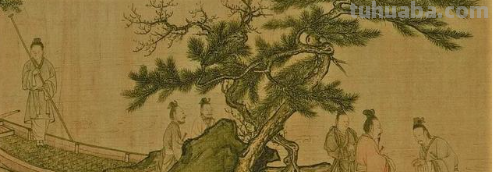

然而,我们并没有确切的证据表明吴彬在创作中借鉴了西洋画的构图。高居翰先生指出,从北宋以后,历代画家都没有使用过这种以单个物体连接近景和远景,强化二者紧密性的构图。他认为,吴彬可能是借鉴了北宋时期的风景画图式,才会有这样的创新。不过,吴彬的画与北宋时期张择端的《清明上河图》在形式上存在很大的差异。

虽然两幅画在俯视描绘的形式上有很大的相似性,但在空间深度的表现上,吴彬的作品却远胜于张择端。吴彬的画作中,桥体的构图遵循了焦点透视的原理,近大远小,营造出了近景和远景之间的广阔距离感。相比之下,张择端的画作使用了散点透视和景物拼贴的手法,整体视觉效果显得局促不安。

因此,晚明的写实绘画在"观物"的方法上与北宋绘画存在着明显的差异。晚明的绘画更注重全景的透视原理,试图将眼前的景物尽可能地自然还原到画面当中,这种方式可称为客观再现的写生法。而张择端的局部写生法则相较之下显得更为主观和构造性。

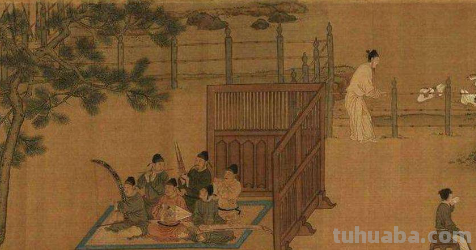

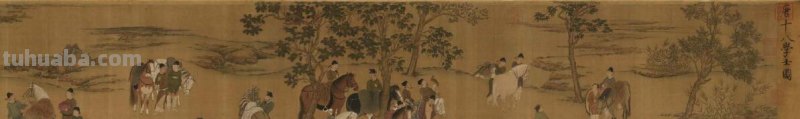

张宏,作为晚明苏州画派的一名专业画家,他有一种对山水的热爱,总是在山水之间游历,并积极进行山水写生,以客观的方式表达他所看到的一切。高居翰先生将他的画称为真实的山水画。然而,尽管他的贡献是显而易见的,他在美术史中的地位却相对较低,这使得他的名字在艺术历史中被较少提及。同样的,整个苏州画派在美术史中的地位也无法与同时期的松江画派相比。

晚明的唐志契在《苏松品格同异》一文中,简洁明了地解释了这两派画风的区别:“苏州画家注重理论,松江画家注重笔触。理论在画中的表现,就如同掌握大小,了解高低,保证前后的合理性,这是法家的准则;笔触在画中的表现,就如同描绘风神的秀丽,展现韵致的清韧,这是士大夫的趣味。”

苏州画派以探究物体的真实性、实现写实再现为绘画手段,而以董其昌为首的松江画派则以笔墨的趣味表达文人的情感为绘画手段。在文人画占主导地位的历史语境中,写实技巧往往被忽视,而在画评史中,更是无法占据一席之地。

然而,暂时抛开这两种艺术思想之间的冲突,我们需要关注的是张宏绘画的特殊性,以及这种特殊性与北宋绘画和西洋画的异同之处。张宏在1639年绘制的《越中十景》画册中的一幅风景画,我们惊讶地发现,这幅画的构图与以上的风景图中的布局有着惊人的相似性。

两幅画除了连接近景和远景的桥体角度略有不同外,桥身的延伸变小,远景的平行处理,以及近景中人物和树木的雷同,都让我们猜想,张宏在他多年的游学过程中是否接触过西洋绘画,并仿照过这幅《堪本西斯城景观》。虽然我们没有确切的证据证明这一点,但他打破传统,以全新的构图方式来描绘自然风光的方法,的确值得我们深思其原因。

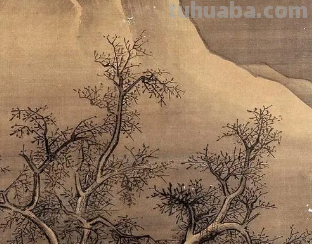

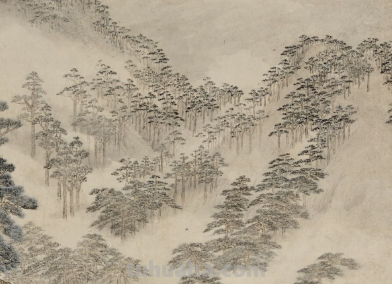

张宏的《栖霞山图》在视觉上给人的第一感受就是浓厚的树屏遮住了山体的主要轮廓。这样的布局可能会让习惯于欣赏传统山水画的人感到困惑,因为他们在画面中难以找到想要表达的主体景物以及对应的主题。此外,这幅画中近、中、远景的三段关系相对模糊,没有形成传统的视觉层次感。

这与北宋画家郭熙在其理论著作《林泉高致》中提出的“三远法”相呼应:“自山下而仰山巅谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”[4]“三远法”其实是对三种视觉观察模式的概括,也就是现在常说的仰视、俯视和平视。

郭熙将“三远”同时提出,实际上是将传统山水画中朦胧的“散点透视法”理论化,这打破了人眼视觉一个焦点的限制。画家可以根据主观需要从不同的视点去设计画面的层次,三段构图法的形成就源于此。然而,张宏显然并不赞赏由“散点透视”引发的设计美感,他想做的就是尽可能地再现眼前的自然。

因此,在《栖霞山图》中我们看不到三段式的构图,也看不出明确的主旨,我们看到的只是一种符合视觉真实的再现:山峰、岩石、树丛、曲径、亭台、烟云、佛殿和摩崖顽石等都被一种写实的手法记录在画面上。

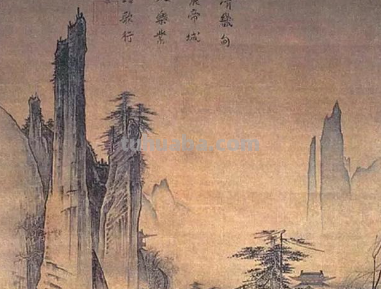

另一方面,北宋画家范宽的名作《溪山行旅图》是北宋时期高度写实精神的代表。不论是山石的纹理和形状,还是树木和人物的布置,都给人一种极度写实的感觉。然而,值得注意的是,范宽的画作与张宏的作品仍有区别。

《溪山行旅图》有明显的段落式的层级安排,近、中、远景被两条刻意留出的狭长的空白横向切分。同时,这幅画的一个显著特点是远景山体的下部虚化留白,而上部则通过大量的雨点皱纹和浓密的树叶装饰,营造出一种上重下轻的视觉感受,这与近景和中景中岩石的沉重感形成了一种特殊的呼应关系。

通过分析和高先生的论述,我们可以看出,范宽的作品更接近理想化的自然主义,而《溪山行旅图》更多的是受到郭熙“三远”论以及“散点透视”拼叠法的影响。这种通过局部自然主义组合成的泛理想化的写实景观,其背后仍然受到一种主观主题的引导。因此,我们不能简单地将北宋绘画视为客观自然主义精神的模范。反观张宏的作品,其在忠实再现自然物象的程度上,比北宋绘画要更为纯粹。从这两种绘画形式——长卷的叙事性绘画和单幅的山水画——来看,晚明自然主义写实绘画的出现与北宋绘画并没有直接的联系,这一点应该已经清晰无误了。

然而,有些人仍然可能会持有疑虑:尽管晚明绘画的写实倾向并非源于北宋绘画,但也不能直接归因于西洋画的影响。

为了探讨这个问题,我们再来看一例。

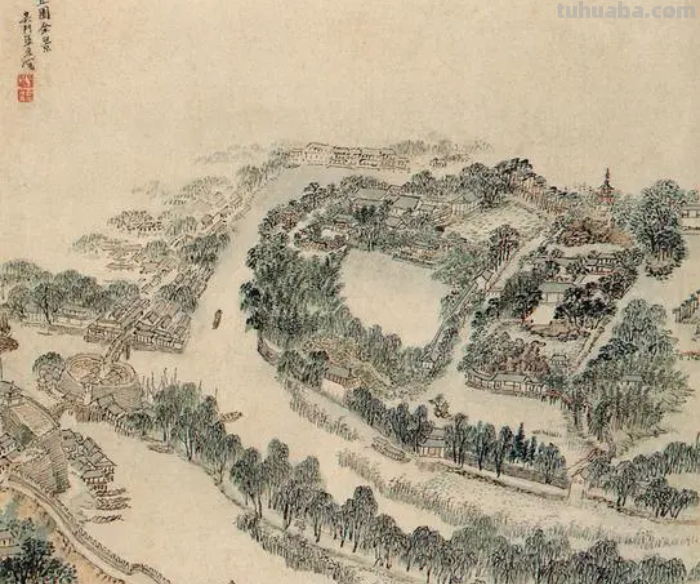

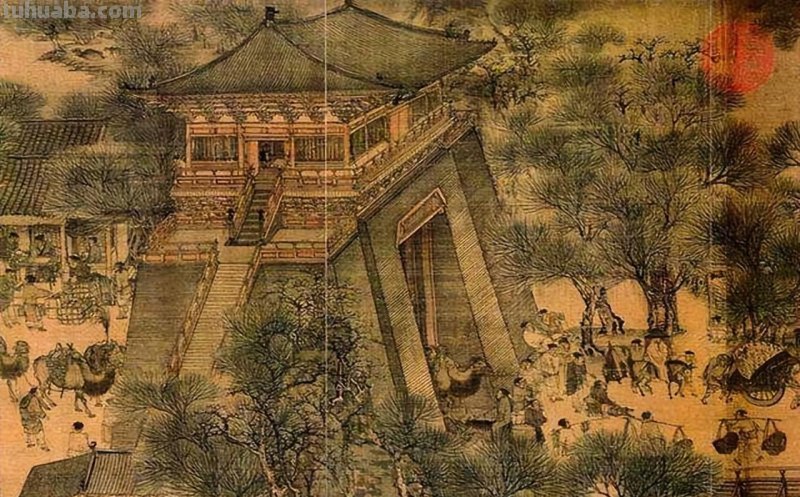

张宏于1627年以苏州止园为主题创作的二十张画册中的一幅《止园全景》。如果我们不提及作者和作画背景,观者肯定不会将这幅画认定为明代画家的作品,因为这里展现的视觉效果是晚明之前的传统绘画技巧无法实现的。

全景式的鸟瞰视角(好像是从直升机上向下拍摄的照片一般),而且画中所有景物的视点和透视焦点几乎完全一致。这是没有接受过西洋画透视训练的传统中国画家无法完成,甚至无法想象的作画方式。

《全球城色》画册中选取的另一幅城市景观绘画《法兰克福城景观》,同样的情况再次出现,张宏在《止园全景》中所采用的构图形式与此画令人惊异的相似。与之前的例子有所不同的是,张宏这次将西洋画中由左下向右上的河流在自己的画中变为由右下向左上延伸,并且两幅画中的景物都保持了与河流流动方向一致的视点。

这样通过河流蜿蜒延伸向上,整幅画面形成了一种自然的深度感。当时或是北宋的那些传统的中国画家如果看到张宏的这幅画,可能会嗤之以鼻,认为他在玩弄视觉幻象。然而他们无法想象,张宏在案头辛勤地研究西洋画透视原理的场景,而这也是艺术史和画评史不愿承认的事实。

经过以上的深入分析,我们可以初步断定,晚明自然主义绘画的出现在很大程度上是受到西洋画风的影响。受此影响,晚明画家和北宋画家在对待“自然”的态度上展现出两种不同的自然主义倾向。前者的自然观可以总结为在自然再现审美观下的客观自然主义风格,而后者的自然观则是在艺术表现审美观照下的理想化自然主义风格。

尽管两者在追求事物的“理”上存在一致性,但在表达方式和目标上却有着基本的不同。北宋理想化的自然主义风格的“自然观”建立在以下三个方面:选取局部景物的象征性,进行抽象化的组合,以表达内心深处的新儒家与道家的抽象自然秩序观。

晚明客观自然主义风格的"观物"观念建立在以下三个方面:利用西方透视法去观察所有视野内的景物、如实地描绘所见景象、并体现对自然有机美的崇高敬意。然而,在追求自然美的过程中,晚明的写实画家舍弃了一些传统绘画的核心价值元素,如北宋绘画中的理想化情绪和文人画中对笔墨技艺的运用要求。

这些元素的缺失可能会让一些坚守传统的文人认为这些自然主义绘画仅仅是一种视觉游戏,没有真正的绘画风格。这种与传统观念的背离,让我们对自然主义绘画的未来充满担忧。

自然主义精神在传统艺术观中缺失的原因

客观自然主义绘画,或者说写实绘画,在中国艺术评价的历史上一直备受争议。从十八世纪画评家对官廷写实绘画的指责中,我们可以感受到中国主体艺术观的对自然主义的贬低态度。

这种传统至今仍影响着许多所谓的文人艺术家,他们轻视那些专职艺术家的写实工笔绘画,将其称为“行画”,并认为这种绘画不符合人格风格。

这就像古代的文人画家和画评家对客观自然主义绘画的评价,认为这种绘画有“工匠气息”,不符合品位。如果我们想要深入探究这种极端的艺术评论现象的原因,我们需要从传统艺术观念中的两个误解说起。

首先,是传统文人对“写实造型”的误解。在传统观念中,“写实造型”与工匠和工艺有着必然且紧密的联系。当谈到“写实造型”时,人们往往会自动贴上“工艺技巧”和“公共价值”等隐性标签。

而传统文人追求艺术表现的独立性和自由性,以及自我身份的认同感,这些内在要求让艺术行为需要表达主观的审美目的,而不是客观的功利或实用目的。

在中国的传统观念下推理,那么“写实造型”与文人的审美价值的确存在不可调和的冲突。但在西方,写实以及透视、明暗对比等科学技法仅仅被视作实现绘画审美目的的手段,如果没有外来的必然因素,写实法完全可以独立于功利价值。如果中国的文人能够以这种方式看待“写实造型”,那么他们就能公正地对待自然主义绘画。

其次,是传统文人对“书画同源”和“书画一体”的误解。“书画同源”实际上是后期文人为了证明“书画一体论”的根源而进行的辩论,"书画一体论"在最初出现时,仅是对象形文字的模糊理解,并非意图将文字和绘画两个相对独立的系统合并。

实际上,造型绘画的历史根源要比书法的出现要早得多。写实造型本应是绘画自身发展过程中不可或缺的方式和阶段,但中国绘画却把主要关注点放在了书法这个与绘画不同的体系上。

随着文人画的兴起,以毛笔为基础的线条和墨色已经成为了绘画的核心,强调以书法为绘画基础,使得线条的书法化导致了绘画的形式从写实走向抽象。自宋代以后,中国绘画进入了抽象形式风格阶段,在元、明、清三个朝代的文人画中都有相应的体现。

假如没有“书画同源”和“以书为画”的传统,中国绘画或许早已超越了毛笔这个使用了千年的工具。如果上述两个误解都被排除,那么自然主义绘画就会得到其应有的生存和发展的条件,人们对于观察和欣赏自然的态度也会随之转变。

我坚信,对于自然和生命真实之美的渴望并不是西方人所专有的意识和观念。中国文化同样应当能在需要的时候吸纳并保持这种自然主义的精神,这也是现代中国所急需的。在这里,我并不是在宣扬欧洲传统中心主义的普适性,相反,西方也正在关注并借鉴中国艺术传统,以反思自身的文化局限。

参考文献

[1] 抽象与移情 [M]。沃林格,北京:金城出版社。2010

[2] 气势撼人 [M]。高居翰,北京:三联书店。2009

[3] 明代画论[M]。潘运告,译注,长沙:湖北关术出版社。2002

[4]陌生的经验一陈丹青艺术讲稿 [M]。陈丹青,广西:广西师范大学出版社。2015

[5] 中国面论研究一奇正论 [M]。张曼华,北京:中国华侨出版社。2007

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

川公网安备51010602001386号

川公网安备51010602001386号